4.国際機関における子どものウェルビーイング指標

1) 国際機関における子どもウェルビーイング指標の取り組み

子どもに関する指標の取り組みである 子どものウェルビーイング指標(Child Well-being Indicator /Index、以下CWIと略)の共通定義は存在しませんが、国連ユニセフは「子どもの権利の実現およびすべての子どもがその能力、潜在的な可能性やスキルを実現する機会の達成度合(UNICEF2013)」と定義しています。具体的には図のような各分野からなる指標(Indicator)の集まり、もしくは複数指標を統合し指数(Index)として表示されます。

「子どもの貧困」ではなく「子どものウェルビーイング」概念を使うことによって、金銭・物質面に限った議論ではなく、子どもの生活に影響を与える教育、健康、安全、生活環境等の多様な要因の包括的な理解を促し子ども達の置かれた状況に目を向けさせる (Bradshaw et al. 2007)ことを狙いとしています。

CWIは1960年代頃の「社会指標」や「生活の質(Quality of Life)」研究を源流としており(Land et al. 2007)、国際機関における子どもに焦点化した指標作成は1989年国連こどもの権利条約(以下「権利条約」と略)が端緒です。権利条約により従来の救貧的、保護的な「ウェルフェア(welfare)」から子ども個人の尊厳と、人権を尊重し最低限度の生活ではなく人間的に豊かな生活の実現をはかる「ウェル・ビーイング(well-being)」へ概念の転換が進みました。この概念転換が既に最低限度の生活は保障された先進国の子ども達の生活の質を測る指標の開発を促したのです。

2) 国連ユニセフ イノチェンティ研究所

ユニセフ・イノチェンティ研究所(正式には、国際子どもの開発センター(the International Child Development Centre))は、世界中の子どもたちの権利を推進するためのアドボカシー(政策提言)活動を促進すべく1988年設立されたユニセフの付属研究機関です。同研究所では2000年より先進国の子どもたちの状況を調査・分析した報告書シリーズを刊行し、最初は2007年刊『Report Card7(以下 RC7)』で子どものウェル・ビーイング指標の国際比較を取り上げています。その後、ほぼ1年ごとに報告書を発行しています。

(※レポートカードとは「通信簿」を意味しています。)

●ユニセフ イノチェンティ レポートカード16

最新版が2020年9月に発行されました。(全体版、概要版PDFは下記から。)

日本の「子どもの幸福度」の総合順位は20位でした(38カ国中)。この総合順位は、以下の3つの分野を総合した順位です。

〇精神的幸福度:37位(生活満足度が高い子どもの割合、自殺率)

〇身体的健康:1位(子どもの死亡率、過体重・肥満の子どもの割合)

〇スキル:27位(読解力・数学分野の学力、社会的スキル)

上記の順位は、それぞれの( )内の指標を用いて分析しました。

◎ 東京都立大学人文社会学部 教授/子ども・若者貧困研究センター長 阿部彩がコメントをしています。

ぜひご覧ください。

◎日本の結果(概要版)は下記PDFをご覧ください。

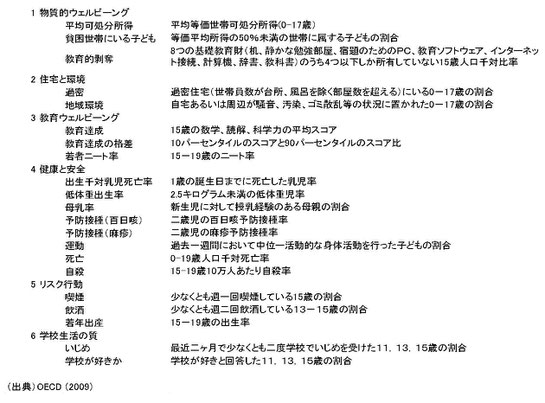

3) OECD

「Doing better for Children(子どもの福祉を改善する)」はOECD加盟国全体にわたって子どもの成長に関わる社会的環境を調査、比較考察した報告書で((OECで(OECD2009)、2章として子どもウェル・ビーイングに関する国際比較が収録されています。OECD指標は、政策との関連を重視し、関連が明らかでない主観的指標は除かれ、6分野(物質的ウェル・ビーイング、住宅と環境、教育、健康と安全、リスク行動、学校生活の質)、21指標から成っています。日本は21指標中5指標が欠損しています。

【OECDの子どもウェルビーイング指標項目】